前几天爸妈发消息过来, 对我说你爸大学同学聚会, 要我帮他们买去大连的火车票. 那一代人非常节俭, 叮嘱我说尽量别买动车高铁票. 还找了些冠冕堂皇的理由, 比如说高铁都是去大连北站的, 而大连站离我爸的母校辽宁师范大学比较近之类的. 更何况沈阳大连也不远, 犯不着为了省几小时多花几百块钱之类的. 我给他们当了30+年儿子, 当然知道他们的真实想法, 所以对他们的要求也采取了呵呵的态度. 不过当我查车票的时候, 瞟到了T5308次. 通常来说, 铁道部为了迫使大家尽量坐动车高铁, 会尽量把传统列车的时间安排的非常反人类, 比如夜里三点开之类的. 不过这车沈阳始发, 终点大连, 8:00-12:00, 似乎还阔以的哈. 随手查了下, “辽东半岛号”几个字映入眼帘, 顿时感慨万千. 我想对于很多沈阳人和大连人, 辽东半岛号这趟列车承载了一个时代的记忆.

我第一次去大连是在1990年, 做公务员的妈的单位组织去大连的兄弟单位学习交流. 我记得那天早上我妈带我去跟她的同事们汇合, 她的同事看到我, 对我妈说不是跟你说了不可以带孩子吗. 她拉着我做要走状, 说不让带孩子我也不去了, 那个叔叔无可奈何, 然后一行人上的就是这列辽东半岛号. 车上三件事情给我留下了印象, 首先觉得这趟车真快, 然后沈阳大连那么远中间一站都没停, 最后是路过一个叫熊岳的时候铁道边有座小山, 山顶有块大石头远远看去像是一个人注视远方. 我妈给我讲了那块石头的传说, 说以前有个小伙子赴京赶考, 结果坐船遇到风浪挂了, 妈妈每天守望在山头等儿子回来. 她每次给我讲这类故事的时候总是很亢奋.

其实很多非东北的南方同学都有一个错觉, 以为沈阳和大连是很近的两座城市, 其实两地之间有400km, 还是挺远的. 如今时速300km的高铁往来于两地之间, 自然没了这种距离感. 但是经历过那个绿皮车时代, 对这个距离还是有些敬畏的. 当时觉得这趟车飞快, 实在是因为那个年代的火车实在太慢. 此外, 因为是沿途等级最高的列车, 所以所有列车都要给辽东半岛号让行. 所以通过小站看到各式各样的列车停在那里给我们让路的时候, 觉得自己真的很高级. 我还被告知, 辽东半岛号是中国境内时速最高的火车. 1994年, 辽东半岛号时速达到100km, 据说是中国第一列运营时速过百的列车.

没想到辽东半岛号至今仍在运营, 时速依旧是100km. 我叮嘱他们给我拍张照片. 看着锈迹斑斑的破车, 感慨万千.

如今人们提起东北, 都会感慨它那不争气的经济, 还有那种满目疮痍的凄凉感. 我觉得东北式的悲剧很大程度上因为它也曾风光过. 90年代前的东北在中国的地位大致相当于如今广东的地位, 在那个经济要由国家布局的时代, 东北曾经畸形 的繁华. 那是沈阳和大连是辽宁最重要的两个城市, 两地之间有最好的铁路, 最好的火车. 那次去大连, 回程走的是刚刚通车的中国第一条高速公路, 沈大高速公路. 我叽叽喳喳的问, 高速公路是什么, 汽车在上面比火车还快吗?

我有印象的第一个家, 离沈阳火车站只有几百米的距离. 每晚饭后爸妈遛我, 会遛到车站附近. 印象中有很多很多的旅店, 住的很满. 很多小饭馆, 阿姨在门口很夸张的拉人进去吃爸妈说很不卫生的饭菜. 还有一些奶奶推着一种用婴儿车和油漆桶改装的炉子, 卖茶叶蛋和煮蚬子之类的东西. 还有些大叔把比较大的那种三轮车改成快餐车, 卖东北特色食品: 高粱米水饭, 糊土豆茄子蘸大酱之类的. 印象中那里乱糟糟, 人来人往, 大家行色匆匆. 那时的沈阳还很有人气, 还有很多人愿意去东北. 其实, 那时正是改革开放初期, 那些人去东北是倒买倒卖当时的俏货, 钢材盘条之类的东西. 那时的人气, 也许是即将没落的东北经济最后一抹余晖.

因为住的离火车站不远, 有时爸爸喜欢带我去车站看火车玩儿. 那时连25型的红皮车都还没有, 车站里比较新型的火车是22型的绿皮车. 爸爸指着车厢上涂的YZ22告诉我这是硬座22型, 是模仿苏联的什么型号的车厢. 最高级的火车是RW22, 软卧车要单位开介绍信才能坐. 绿皮车有两道黄杠, 有种极品高级车, 是从东德进口的软卧车, 只有一道黄杠. 当然, 最好看的是那趟国际列车.

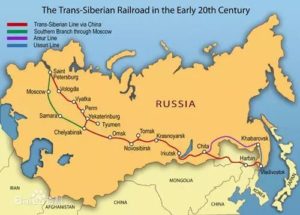

北京和莫斯科之间有两趟国际列车, K3/K4由中国负责运营. 这趟车从北京开出后直接向北经过内蒙古由二连浩特出境进入蒙古国, 然后再进入俄罗斯. 这趟车并不经过沈阳, 我想说的是那趟K19/K20次列车. 这趟车由俄罗斯负责运营, 至今应该运营50年以上了. 这趟车应该是一周一班, 从北京出发, 通过京哈铁路穿过整个东北, 然后拐向东, 并从满洲里出境直接进入俄罗斯. 这趟车并不经过蒙古国, 离开中国后横穿西伯利亚, 从北京出发到莫斯科需要7天7夜. 我小的时候, 经常在沈阳站看到这列火车. 那时苏联还没有解体, 每节车厢上还挂着苏联的镰刀斧头国徽. 这趟车在沈阳站停留的时间很长, 苏联人会在站台上溜达吸支烟什么的. 爸爸从小自学俄语, 是不会错过跟苏联人搭讪提高俄语的机会的. 那时改革开放还不是很久, 警察对跟外国人说话还是很神经质的. 有次我爸跟苏联人聊天, 人家看我一个小孩儿, 给了我一板巧克力. 列车开走之后爸爸被警察叫去派出所, 问你们刚才说什么呢, 你有没有海外关系……

印象里这趟火车美极了. 我试图找一张挂苏联国徽的这趟车的照片, 花了很长时间勉强找到这样一张, 视野不是很开阔, 但是主题突出. 其实我自己应该有一张这列火车的照片的. 因为好多年之后, 爸爸终于也踏上了这趟火车去了苏联, 去那里留学. 我记得那天晚上我和妈妈送爸爸上这趟车, 我爸爸抱着我在苏联国徽下拍了一张照片. 然而这张照片废掉了, 因为那时用的胶卷挺贵的, 每卷只能拍36张. 想拍更多需要一定的水平, 需要”挤一挤”, 然而这张照片没有挤上去. 这趟列车现在仍在运营, 时间仍是7天7夜. 此生一定要坐一次. 注意, 我说的是K19/20, 不是K3/K4.

20世纪初, 世界上的先进国家普遍有一个共识, 即把铁路修到哪里, 就能把自己的势力延伸到哪里. 为此沙皇俄国为了控制西伯利亚, 修建了一条从莫斯科出发直抵远东太平洋沿岸城市符拉迪沃斯托克(海参崴)的西伯利亚大铁路, 全程9288km, 是全世界最长的一条铁路. 在铁路的终点站符拉迪沃斯托克站, 有一座9288纪念碑. 从某种程度上说, 俄罗斯通过这条铁路控制西伯利亚的目标达到了, 这条铁路对俄罗斯至关重要. 后来的日俄战争, 以及二战后期的苏联对中国东北的关东军的攻击, 很大程度上仰仗这条铁路. 有一张很有名的夜晚拍摄的地球照片, 每个地区的亮度基本反映了这个地区的发展程度. 在西伯利亚, 基本只有一条亮线, 基本就是西伯利亚大铁路, 也就是说在广袤的西伯利亚, 只有这条铁路的沿途才有些许人烟.

在西伯利亚大铁路的修建过程中, 为了地理上的捷径, 当然我相信更主要的原因是为了能够更好的从中国拿到利益, 这条铁路直接修到了中国境内东西向横穿黑龙江. 在西端, 铁路通过内蒙古满洲里进入中国, 满洲里的意思即为由此进入满洲境内. 在东端, 铁路在绥芬河离开中国 . 非但如此, 贪得无厌的俄罗斯还在中国境内南北向修了一条支线铁路, 直达他们觊觎已久的太平洋沿岸终年不冻港旅顺. 这样在东北就形成了一条T形铁路. 工程师在测绘过程中把两条铁路的交汇点定在了一个名不见经传的小村庄, 据说村里除了一个叫田家烧锅的小店再没什么了. 这个小村庄后来发展成一座城市, 叫做哈尔滨. 在支线的终点, 辽东半岛的最南端的旅顺港附近, 俄罗斯人建造了一座新城市, 取名”远方”, 俄文达尔尼. 后来日本占领了这座城市, 谐音成了达里尼. 后来中国收回这城市, 谐音成了大连.

这两条铁路的格局, 基本奠定了现代东北城市的格局. 哈尔滨作为铁路交汇点, 取得了长足的发展. 后来俄国爆发的10月革命, 沙皇俄国的残余势力被新生的苏俄一路向东追杀, 后来这些沙俄势力沿着西伯利亚大铁路一路退至哈尔滨. 那时哈尔滨充满俄罗斯风情. 看看圣索菲亚教堂, 还有俄式的哈尔滨红肠, 哈尔滨啤酒, 还有明明很难吃但是总有人说好吃的列巴. 据说30年代的朱自清来到哈尔滨, 感慨这里的外国人不像别的地方的洋人有高人一等的感觉. 当然如此, 这些俄国人大多是逃难流落到这里的, 据说一个俄侨出租车司机从前是贵族, 卖淫的俄侨说不定是公主. 据说从前黑龙江的中心是齐齐哈尔, 后来被哈尔滨抢了风头.

哈尔滨至大连段的铁路与之前的京奉铁路(奉天即沈阳 清朝的龙兴之地才敢叫这么嚣张的名字)交汇在沈阳. 这也基本奠定了沈阳在东北的地位. T形铁路的竖线即后来的哈大铁路, 京沈铁路+沈哈铁路即后来的京哈铁路. 其实一条铁路真的能够让一座城市兴盛, 例子有很多, 比如说河北原来的首府是保定, 后来被位于京汉铁路(汉口 武汉 京广铁路一部分)上的石家庄取代. 而中国最重要的南北向铁路京广线和最重要的东西向铁路陇海铁路(陇即甘肃 海即海州即连云港)交汇于郑州. 郑州本名郑县, 河南有洛阳有开封, 首府居然是郑州. 类似的, 如果一个城市不注重铁路, 结局往往是悲壮的. 比如说中国历史上的超级繁华城市扬州. 扬州古时的地位大致相当于上海今天的地位, 它处于东西向交通要道长江和南北向交通要道京杭大运河的交汇点. 20世纪初津浦(天津至南京浦口 京沪线的前身)铁路本来是要通过扬州的, 但是当地的乡绅说坏了风水, 他们又有钱又有能量, 终于让铁路没有经过扬州. 后来苏北扬州被调侃成三把刀的时候, 不知是何感想.

东北铁路基本处于俄罗斯的控制之下, 直至日俄战争的爆发. 日本和俄罗斯在旅顺港大打出手, 打了鸡血的日本联合舰队全歼了俄罗斯太平洋舰队和万里迢迢来增援的波罗的海舰队. 俄罗斯这个国家的位置有些尴尬, 它在太平洋, 波罗的海, 黑海以及北冰洋都有海岸线. 要命的是4个领海还彼此分开. 所以俄罗斯不得不靠着这里并不很强的国力养着四支舰队. 更要命的是当它的太平洋舰队遇到麻烦的时候, 它的队友尚在欧洲, 需要绕过整个欧洲非洲和大半个亚洲才能增援. 所以当波罗的海舰队赶来增援的时候, 船上的海员已经在海上漂泊了大半年, 太平洋舰队早已不复存在. 好不容易赶到远东, 被在此守候多时的日本联合舰队直接拍死在对马海峡. 日俄战争双方均死伤惨重, 对中日俄三国的国运都产生了深远的影响. 日本和俄罗斯在中国的土地上大打出手, 羸弱的清政府自顾不暇, 无奈采取了中立态度. 官方说法是中立, 但实际上从官方到民间都暗中支持日本. 也许是觉得都是黄种人的原因吧, 那时谁想到后来这个东洋邻居有那么大的野心而且又是那样的凶残. 至今, 在战争最激烈的旅顺港, 战争的痕迹还随处可见, 山顶有克虏伯生产的巨炮. 不过给我印象最深刻的还是一座日本人修的招魂纪念碑白玉山塔. 这座纪念碑大致是一颗炮弹的形状, 看上去相当瘆的慌.

日本赢得日俄战争后, 得到了长春至大连段的铁路. 这条T形铁路有很多别称, 比如东清铁路, 中东铁路(中国东北 跟阿拉伯人没什么关系), 还有个名称叫做满洲铁道. 日本获取了满洲铁道南段, 即南满铁路, 成立了满洲铁道株式会社, 即满铁. 看上去这是家铁路公司, 实际上它是日本的殖民机构, 有些类似荷兰或者英国的东印度公司. 至此日本获取了南满铁路以及铁路周边区域的控制权.

此时东北是张作霖的地盘, 他刚刚打输了直奉战争(直隶河北的北洋军阀 奉天东北的北洋军阀), 不得不退出关内回东北老家. 他坐的专列走的是中国人控制的京奉铁路, 京奉铁路与日本人控制的南满铁路交汇在沈阳近郊的一个叫做三洞桥的地方. 桥上层是南满铁路, 下层是京奉铁路. 当张作霖张大帅的车厢通过这座桥的时候, 随着一声巨响, 东北进入了少帅张学良时代, 即皇姑屯事件. 没几年, 还是沈阳近郊一个叫柳条湖的地方, 日本自己在南满铁路上放了一丢丢炸药, 炸了. 虽说本来就是演出戏, 可日本人演戏如此的不认真, 炸的如此的不真诚, 以至于炸完这段铁路后一列快车仍然安全通过. 日本说中国攻击他们了, 当夜进攻东北军驻地北大营, 时间是1931.9.18.

从某种程度上说, 东北自古以来并不是中国的一部分. 白山黑水(长白山 黑龙江)间的一支支游牧民族屡屡进犯中原王朝, 这其中包括但不限于建立了北魏的鲜卑人, 建立了辽的契丹人, 建立了金的女真人, 以及建立了清的满人. 从地理上说, 东北是一大片平原, 但东北平原与华北平原之间有燕山山脉相隔, 燕山山脉由被向南延伸, 只是在最南段沿海的地方留出了一段约10km宽, 200km长的狭长地带相连. 这条地带叫辽西走廊, 它的西端入口是山海关, 东端有一座城市叫做锦州, 中部有一座小城市叫做宁远(兴城)(辽宁的名字来自以前这里最重要的两座城市辽阳宁远). 所以控制住辽西走廊基本可以做到把东北和中原分割开来. 这也是辽沈战役主要是争夺锦州的原因. 京奉铁路就通过辽西走廊.

满人通过辽西走廊入主中原建立了清王朝, 随即宣布禁止中原汉人移民东北. 我想这条政策的动机并不难理解: 谁知道自己哪天会被打回老家, 如果回家一看满地汉人可怎么整. 可到了清末, 朝廷再也没有能力认真执行禁止移民的政策了, 于是大批山东河北人通过烟台至大连的海路或者通过辽西走廊进入东北, 即闯关东. 通常来说, 如果一个地方有大批新移民涌入, 这个地方在经济上会取得长足的发展. 东北地区除了天气过于寒冷, 其它各方面的条件还是很不错的. 这里有平原, 有黑土地, 有煤(抚顺 阜新 辽源), 有铁(鞍山 本溪), 有石油(大庆 盘锦), 有河流(黑龙江 图们江 鸭绿江), 有港口(旅顺), 加上地理封闭, 从某种程度上说, 东北具备一个地区独立的一切硬件条件. 当然, 这不是说东北想独立, 虽说后来确实独立过. 东北在俄罗斯, 张作霖张学良, 以及日本的经营下, 发展出了一套完备的重工业体系.

从某种程度上说, 在日本占领期间, 除了在深山中带领几十个人坚持的赵尚志(河南人), 赵一曼(四川人), 杨靖宇(这个是东北人), 并没有什么像样的抵抗. 通常, 能打架的地方的人往往不怎么能打仗(比如东北 朝鲜半岛), 不能打架的地方的人往往巨能打仗(比如浙江 日本). 总之, 日本以空前的热情在东北大搞建设. 他们真的把这里当自己家经营, 真的以为这里是他们的地方了. 比如他们在新京(长春)修了皇宫, 极其坚固, 显然不是修给溥仪傀儡的, 而是将来准备自己用的. 同时移民几十万人来东北, 动机不言而喻. 不过, 东北的铁路倒是修的四通八达, 基本修到了每座城市, 连接成网, 并且把东北的铁路和朝鲜半岛的铁路连接起来. 有趟北京至平壤的国际列车K27/28, 走的就是这条铁路. 有意思的是平壤开来的火车会在沈阳卸下两节车厢并加挂到北京至莫斯科的火车上去, 即平壤至莫斯科的国际列车. 从前很多火车站喜欢挂一副中国铁路地图, 在大规模修建高铁前, 可以明显看出东北的铁路网极其密集. 对于东北人来说, 稍微长途一点的行程, 默认选项都是坐火车. 后来去了南方, 发现那里的人似乎更偏爱长途汽车, 当时觉得不可理喻.

在30年代, 满铁曾经在大连和满洲国首都新京(长春)之间开通了一趟特快列车”亚细亚号”. 这趟列车可以称得上当年的高铁, 牵引机车是日本生产的太平洋7型蒸汽机车, 这种蒸汽机车呈流线型, 最高时速为130km. 亚细亚号列车采用全封闭结构, 并配备了空调. 后来这趟列车延伸至哈尔滨, 营运时速为85km. 我觉得这趟车有些时空错位, 我在1990年的时候乘坐的全国最快的辽东半岛号的时速不过如此. 亚细亚号的车头现在收藏在沈阳近郊苏家屯的铁道博物馆.

日本统治下的东北, 虽说无比屈辱, 但东北确实取得了长足的发展. 我曾经问过外公一个问题, 你本来是河北人, 日本占领下的东北, 动不动杀人放火的, 你怎么还会想去东北, 你疯了吗? 他一句话就回答了我的疑问. 他说当时河北也被日本占领了啊. 然后他长叹了一口气, 接着说当时东北比关内发展的好, 所以很多人往关外跑讨生活.

我曾经看到几篇文章说到1944/1945年满洲国的GDP超过了日本. 我没有考证过是不是真的, 因为在那个兵荒马乱的年代, 精确的GDP统计恐怕是无法做到的. 何况二战已经进入最后阶段, 日本本土遭受了空前猛烈的轰炸, 而那时的满洲国大体还算太平, 以它的工业能力, GDP超过日本不是太离谱的事情. 在二战最后阶段, 德国已投降, 仅剩下日本勉力支撑, 它的本土已遭受美军的狂轰滥炸几乎被夷平, 后来更是遭到了两颗原子弹的攻击. 在这最后关头, 西伯利亚大铁路空前繁忙起来. 此时的苏联, 美其名曰是为了为美国和中国减轻负担, 通过这条铁路把它的主力部队从欧洲战场直接调往中国东北, 并对盘踞这里14年之久的关东军发动了最后一击. 日本的海空军还是一流的, 它的陆军比起欧洲军队基本就是渣渣了, 总之死的很惨, 东北人民非常解气. 苏联也算报了当年日俄战争的一箭之仇, 重新拿回了旅顺这个梦寐以求的太平洋终年不冻港的控制权. 诡异的是很多东北人为此对苏联人感恩戴德(比如说我爸), 说帮我们打日本了之类的, 并且终生亲苏, 哪怕这个国家都没了几十年了, 仍然坚持一天提8遍苏联好. 苏联这个国家占领东北后, 以一个令人发指的理由, 说满洲国属于轴心国, 是二战战败国, 对东北再次进行了抢劫. 但凡能运走的东西, 什么都没给中国人留下, 东北的95%的工业基础设施都被苏联抢回国内. 其实日本本土已经遭受了灭顶之灾, 苏联打不打东北的日本军队, 日本又能怎样呢? 而中国却为此彻底承认了外蒙古独立这一事实. 苏联为了纪念这次趁火打劫战争中的胜利, 在沈阳/长春/哈尔滨的火车站前修建了三座纪念碑, 纪念碑顶分别是一辆坦克, 一架飞机, 和一艘军舰的船锚, 并且方向都是对着东京.

即便东北饱受摧残, 东北的工业基础仍然是国内最好的. 后来的中国内战, 两党也首先争夺了东北工业基地. 在本朝成立之初, 从统计角度上讲, 东北的各项指标都非常好看. 东北成了工业基地, 沈飞, 长春一汽, 大连造船厂, 沈阳机床(这玩意儿是用来生产无缝钢管造枪炮用的). 后来冷战时代, 中国站在苏联在一边, 苏联曾经对中国这个盟国进行了援助(我仿佛看到了我爸的笑容), 比如鞍钢之类的, 苏联都进行了援建. 其实当年日本人建了鞍山制铁所, 后来被苏联抢了, 后来拜苏联码头了, 苏联又援建了, 这事儿有那么好感恩戴德吗? 后来中苏吵架了, 苏联专家撤了.

个人觉得东北这种格局为后来的经济衰退埋下了伏笔, 觉得东北的经济格局是非常畸形的. 东北的企业都是大型的国有企业, 规模吓死人那种. 很多小城市几乎就因一个大工厂因一座矿山而生, 与其说本溪钢铁公司在本溪市倒不如说本溪市是本溪钢铁公司的附属品. 再比如抚顺这座城市简直就是抚顺煤矿的家属区, 如果煤矿挖空了几百万人的生计该怎么办(现在确实挖空了也确实不知道怎么办). 在这种体制下, 人们没什么进取心, 生在工厂附属医院, 上工厂附属小学中学, 然后毕业光荣的加入工厂. 下班除了喝大酒吹大牛嗑瓜子打架再没什么正经事儿了. 不仅城市是大企业的附属品, 连东北人都是这些大工厂的附属品. 在那个计划经济年代, 东北人就这样昏昏沉沉的过了几十年. 问题是这些国有大企业是有问题的. 企业不需要为自己的生路担心, 从哪里什么价格进多少货, 生产多少, 什么价格卖给谁是安排好的. 这些工厂没有生存危机, 没有竞争意识. 而东北人毕生的梦想就是进个大企业找个安稳的工作混一辈子, 然后每天的工作就是下班往家里顺点儿东西. 而且, 在这种体制下, 还会催生出气死人无比坑人的官僚作风. 终于, 这套诡异的体制结束了. 我小时亲眼目睹了那些大企业最后变卖资产给工人发最后几个月工资, 然后几十几百万自以为拿着铁饭碗的人下岗, 那些人迷茫的眼神看了让人心痛. 对于剩下的东北人要么在家乡苟延残喘, 要么出来谋生活(我), 要么做黑社会.

身边很多东北人有一种调儿调儿, 把东北的衰退归咎于国家政策, 归咎于在南方画了一个圈, 归咎于怎么不在东北画个圈. 然后怨妇似得的说自己是共和国长子, 当祖国母亲有难处, 东北大哥曾经无私的帮助过祖国母亲帮助过弟弟妹妹, 然后现在东北大哥有难了却被丢在一边没人管了. 然后比我还熟练的说当年东北的工业成就. 说实话, 不喜欢这个调儿调儿. 我觉得这么想问题的人骨子里还是东北体制内的思维方式. 即便那个圈画在了东北, 这里的人的思维方式是这样的, 又能怎么样呢. 我一个小平头百姓无意高谈阔论东北的明天该往哪里去, 但我觉得东北最大的麻烦是东北人, 是几十年来的体制让人形成的思维方式. 几十年来让东北人形成体制思维方式, 不知道改变人们的想法需要多久.

好多年没怎么坐过火车了. 即便坐也是优雅的高铁了, 儿时那种跳上火车抢位置, 然后把绿皮车的车窗抬起来然后把头伸到窗外然后被爸妈拽回来说危险, 前面的人要么往窗外丢些瓜子皮, 苹果核, 甚至丢个啤酒瓶, 然后这些乱七八糟的东西从脑袋边飞过的感觉再也找不到了. 挺怀念(仅限于怀念不想再试)满车厢臭脚丫子加酱卤鸡爪子加白酒的味道的. 也挺怀念每到一个车站看人们跳下车买当地特产, 比如天津包子麻花或者沟帮子烧鸡什么, 然后开车后大骂上当然后下次还买的感觉的. 那时, 每当火车停下来, 爸妈会问我能看清远处的火车是哪里到哪里的吗, 那时视力还很很好, 只要不是特别离谱, 都是能看清的, 然后一家人感慨那趟车路途真远或者真近之类的. 然后喜欢火车会经过很多城市经过这些城市市区的感觉. 比如沈阳北京的火车会停靠鞍山盘锦秦皇岛之类的车站, 火车会通过市区, 可以在立交桥上看看这个城市的房子汽车还有行人. 现在的高铁为了走捷径, 会在两个大城市之间画一条笔直的线, 沈阳北京之间几乎不经过任何城市的市区了, 只是经过xxx北, xxx西站. 那时大家不会摆弄手机, 因为没有, 于是几个天南海北的人在一起吹牛.

现在出行, 坐飞机或者坐高铁只是赶路, 而那时, 坐火车本身就像是在旅行. 怀念那个年代.

Leave a Reply